2019年11月25日到11月27日,民商經濟法學院焦裕祿精神學習室組織師生前往淄博博山、開封蘭考,實地到焦裕祿書記成長、工作過的地方,以更生動也更深入的方式學習焦裕祿精神。經過此番學習,師生們收獲頗豐。

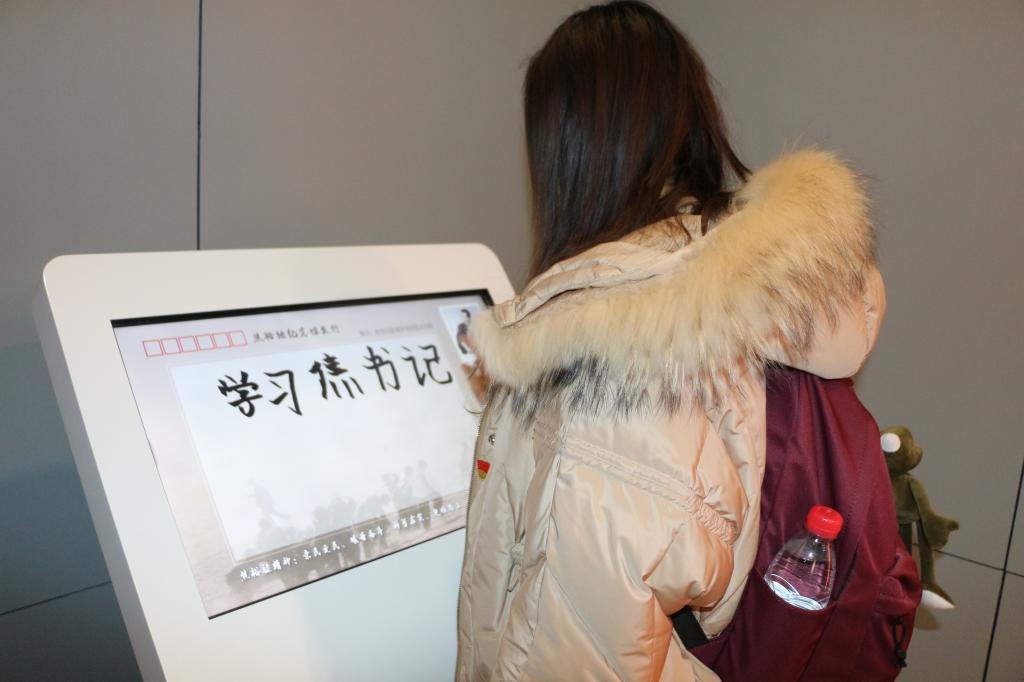

第一站,師生們來到了位于山東省淄博市博山源泉鎮北崮山村,這裡是焦裕祿書記的故鄉。走進紀念館,紀念館内的展覽形式豐富,以文字、照片、雕像、繪畫以及場景模拟等等來向我們介紹焦裕祿書記的事迹。

在博山,焦裕祿在泥土地上成長,他經曆底層農民掙紮求生的艱難,體會民族危亡百姓流離失所的苦痛,走出北崮山村,他對這些從不曾忘記。抗洪中受傷,工友勸他休息時,他說:“我是來革命的,不是來做客的”;對于黨和人民交付的工作,他總結了“十條工作經驗”,直至今日仍然具有深遠意義。焦裕祿是縣委書記、黨員幹部的楷模,他用自己的實際行動鑄就了親民愛民、艱苦奮鬥、科學求實、迎難而上、無私奉獻的焦裕祿精神。

參觀完焦裕祿紀念館,同學們發出感想:“在這裡,我們看到焦裕祿的兒時,父親自殺、饑荒、戰亂,他曾被日寇抓捕和折磨,他從貧苦、戰火中堅毅地走來;在這裡,我們看到焦裕祿在共産主義的照耀下成長,他參軍、追尋中國共産黨的足迹,向推翻舊社會,建立新中國,實現共産主義的理想闊步走去。在焦裕祿故居,我們在他曾居住的屋子裡看到他吹奏樂器、使用過的物品,一位偉大的人物也曾經曆平凡的成長;我們在巨幅的中國新民主主義青年團河南省團校畢業照前駐足,從衆多面孔中努力尋找焦裕祿的身影。我們懷念焦裕祿,因為“焦裕祿”這面旗幟上永遠镌刻着“人民”二字。而在焦裕祿書記出生的地方,我們看到了他如何在“人民”之中成長,如何理解人民與人民的生活。”

學習的第二站來到蘭考,一個嶄新的蘭考。焦裕祿的影視資料中的蘭考遍地黃沙,土屋低矮,莊稼萎靡,在來到這裡之前,雖然同學們也依據着常理推斷,許多年過去,蘭考一定今非昔比。但當真的踏上這片土地,眼前的景象還是令他們感到驚訝乃至是震撼。今日的蘭考,道路整潔、綠意盎然、基礎設施健全、雖沒有大城市裡林立的高樓,但幸福與安穩在間間小樓中潺潺流淌。如果說,還有什麼仍然熟悉,那就是蘭考可能永遠不會改變的淳樸、踏實與生生不息,而這正是焦裕祿精神源遠流長的傳承。

瞻仰焦桐、凝望習桐,最後來到位于蘭考縣裕祿大道88号的焦裕祿同志紀念館,同學們追随焦裕祿的腳步回顧他在蘭考大地上揮灑生命的艱辛曆程。牆壁上題着醒目的大字“拼上老命大幹一場,決心改變蘭考面貌”,“活着沒治好沙丘,死了也要看着把沙丘治好”,這是焦裕祿為解決群衆們的衣食溫飽,盡快改變蘭考的貧困面貌,所懷的一份為民造福的赤誠之心,與“在困難面前逞英雄”的硬骨頭精神。在這裡,焦裕祿帶領全縣人民不畏困難,艱苦奮鬥,同内澇、風沙、鹽堿頑強鬥争。他深入百姓家,喝鹹水,查冷暖,問良策。他瘦削的肩上沉甸甸地擔着36萬蘭考人民的疾苦,卻每一步都走得堅定不移。一棵棵泡桐栽下,一次次翻淤壓堿,不知蘭考的風聲是否減小,但蘭考人民的因苦難而皺縮的臉終于得以舒展。同學們在一張張照片上看到百姓手捧花生和飽滿的谷穗,他們的笑容穿透黑白照片穿越時空來到耳邊,他們仿佛正在曠野上歡笑着流淚,大聲呼喊着:“感謝焦裕祿書記!”焦裕祿書記帶領蘭考百姓在這片貧瘠的土地上同大自然抗争,直到時間認輸,直到後人永遠為之折服與震撼。同學們被這種幸福所感染,直到看到“被洞穿的藤椅”,看到病床上固執的守望,罹患肝癌的焦裕祿書記,拒絕醫院為自己提供昂貴的藥物,不讓兒女為自己操辦喪事,死後就葬在蘭考的沙丘。焦裕祿正是這樣的人,他用一生重重地寫下“人民公仆”四個大字,寫進自己的每滴血液、一言一行,也寫進了每一名華夏兒女的心中。

回校後,同學們在黨支部大會上分享了他們的點滴心得和感悟,把一路看過的、想過的,每一個動人場景、每一感人細節展現轉播給更多的人,正如一位同學在焦裕祿精神學習室寫下的:“走過博山,走過蘭考,我們追尋着焦裕祿書記的足迹。三天時間,我們浏覽了焦書記人生的四十二年。焦桐有情追思淚,蘭考精神永傳承,焦裕祿精神,值得我們不斷學習品味,更需要我們一生踐行,從博山、蘭考歸來,我們要用我們的行動,載着焦裕祿書記的叮咛與國家的殷殷重托,走在神州大地的每一個角落,從此,焦裕祿永遠活着。”